适合。只要选对版本、搭配动手活动,就能把厚厚的科普变成孩子爱不释手的探索游戏。

为什么《微生物大百科》能抓住孩子的注意力

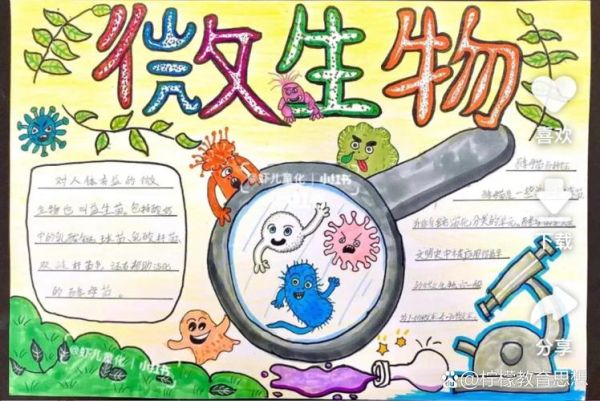

- **故事化场景**:把细菌、真菌、病毒拟人化,像动画片一样展开“微观星球大战”。

- **视觉冲击**:电镜照片+手绘剖面图,让孩子一眼看到“长满触角的轮状病毒”与“像蘑菇云一样的酵母”。

- **互动提问**:每章结尾抛出“如果没有微生物,地球会怎样?”之类的问题,天然适合做读书小报的素材。

---

选书避坑指南:版本、年龄、阅读顺序

版本差异

1. 精装大开本:适合6–9岁亲子共读,图片占比高,文字短。

2. 青少版:10–14岁可独立阅读,增加实验步骤与术语表。

3. 英文原版:词汇量要求大,但配图更酷,可当作英语科普桥梁书。

阅读顺序建议

- **之一周**:先翻“微生物是什么”与“人体里的好菌坏菌”,建立兴趣锚点。

- **第二周**:跳读“发酵魔法”“病毒星球”,配合厨房小实验,让知识落地。

- **第三周**:挑战“极端环境微生物”,为读书小报准备“最不可思议的微生物TOP5”。

---

读书小报五步速成法

1. 主题聚焦:只讲一个“最”

与其面面俱到,不如让孩子挑“最臭的微生物”“最会伪装的病毒”等单一角度,降低信息焦虑。

2. 版面三分法

- **左侧**:手绘显微镜+三句自我介绍(我是谁、我住哪、 *** 嘛)。

- **中间**:思维导图,用箭头连接“食物—微生物—变化结果”,例如牛奶→乳酸菌→酸奶。

- **右侧**:趣味问答,自问自答“为什么臭豆腐越臭越香?”答案用括号隐藏,增加互动。

3. 数据可视化小技巧

- 用1毫米线段代表1000个细菌,让孩子画出“1克土壤里的细菌长城”,直观感受数量级。

- 把“病毒复制时间”做成阶梯图:0分钟入侵→10分钟劫持→20分钟爆炸,像闯关游戏。

4. 材料升级

- **透明胶片**:打印病毒结构,叠在彩图上,做“透视衣壳”效果。

- **荧光笔**:在标题边缘涂一层隐形文字,用手电照出“只在夜晚发光的海洋细菌”。

5. 演讲彩排

让孩子站在小报前,用“一分钟电梯演讲”规则:

“大家好,我是×××,今天带你认识一种会吃塑料的微生物……”

限时60秒,倒逼提炼亮点,顺便练口才。

---

家长陪读常见疑问Q&A

**Q:孩子怕细菌,会不会越读越不敢洗手?**

A:把“洗手”重新包装成“赶走坏菌,留下好菌的守卫战”。读完一起用荧光洗手液做“黑灯侦探”,让洗手变成游戏。

**Q:书里术语太多,孩子记不住怎么办?**

A:用“绰号法”:把“大肠杆菌”叫“肠道快递员”,把“噬菌体”叫“病毒杀手”,记忆效率提升三倍。

**Q:小报做完就扔,如何持续深化?**

A:把电子版扫描存进家庭云相册,每月回顾一次,让孩子给自己旧小报打分,触发二次学习。

---

独家观察:微生物小报背后的能力迁移

- **科学思维**:从“细菌=脏”到“微生物=生态系统”,完成认知升级。

- **设计素养**:留白、配色、信息层级,潜移默化训练视觉表达。

- **情绪管理**:当孩子发现“坏菌也有用”,学会用辩证眼光看待“好”与“坏”,减少非黑即白的焦虑。

下一次逛超市,孩子可能会指着酸奶柜说:“妈妈,这里有保加利亚乳杆菌的‘小房子’。”那一刻,你就知道读书小报已经长出翅膀,飞进了真实生活。

暂时没有评论,来抢沙发吧~