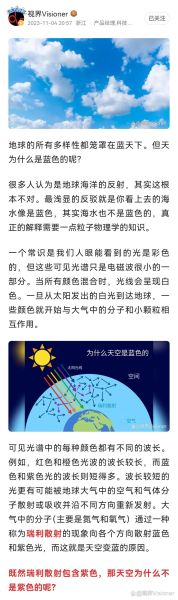

抬头仰望,晴朗的白天总是一片蔚蓝。这并不是因为大气本身有颜色,而是阳光与空气分子相互作用的结果。太阳光看似白色,实则由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫连续光谱组成;当这束“白光”闯入地球大气层,不同波长的光被空气分子散射的程度并不相同。

空气分子尺寸远小于可见光波长,因此发生瑞利散射。瑞利散射的强度与波长四次方成反比:波长越短,散射越强。蓝光波长约450 nm,红光约650 nm,前者散射强度约为后者的5~6倍。于是,蓝光被四面八方“打散”,进入人眼的几率远高于红光,天空便呈现蓝色。

---紫光波长更短,散射理应更强。然而:

多重因素叠加,最终我们感知到的主色调是“蓝”而非“紫”。

---当太阳贴近地平线,阳光需穿越更厚的大气层。短波蓝光在漫长路径中被几乎散射殆尽,剩下长波红光直达人眼,于是天边呈现橙红。若空气中悬浮较多尘埃或水汽,散射类型转为米氏散射,红色会更加浓郁,甚至出现“血日”。

---不是。火星大气稀薄且富含氧化铁尘埃,颗粒尺寸接近可见光波长,米氏散射占主导,散射效率对波长依赖较弱。结果:

在家即可复现瑞利散射:取透明水箱,滴入少量牛奶并搅匀,用手电从侧方照射。观察发现:

牛奶脂肪颗粒尺寸与空气分子接近,完美模拟大气散射。

---从物理角度,光本无颜色,只有波长与能量;颜色是大脑对神经信号的“翻译”。因此,天空的蓝色既是客观散射,也是主观感知。若人类视网膜对紫光更敏感,或许千百年来的诗歌都会歌颂“紫色的穹顶”。

---随着气溶胶排放变化,米氏散射比例升高,城市天空的蓝色正逐渐“泛白”。NASA卫星数据显示,过去20年全球平均气溶胶光学厚度上升约8%,对应天空色度向长波偏移。若这一趋势持续,下一代或许只能在郊外才能重温“蔚蓝”记忆。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~