冰心《忆读书》主要内容:作者以温婉的笔触回忆自己从幼年到青年的阅读旅程,强调“读书好,多读书,读好书”的人生信条,并穿插对《三国演义》《水浒传》《红楼梦》等经典作品的独特感悟。

---

一、为什么《忆读书》能成为语文教材常青树?

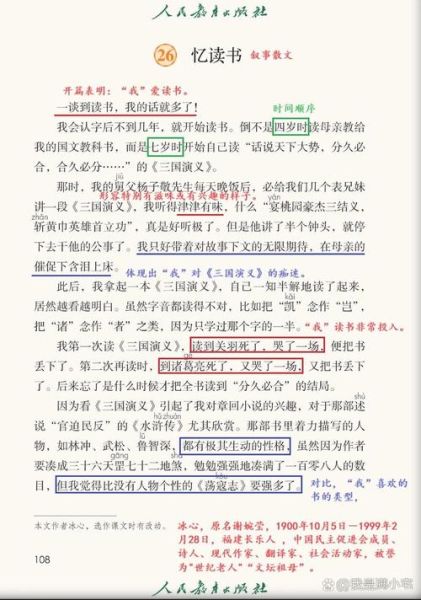

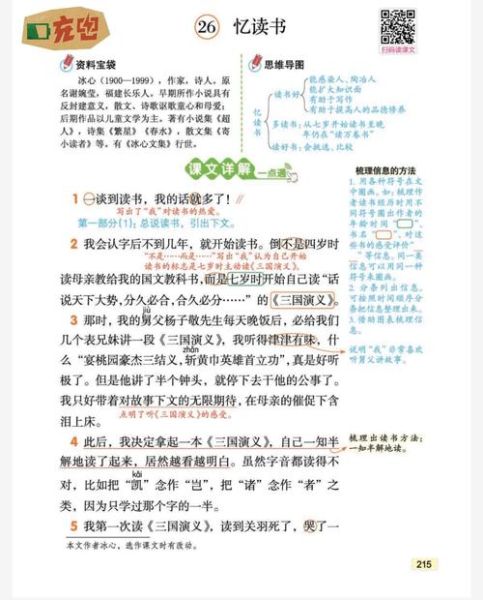

在教材频繁迭代的今天,《忆读书》始终稳居初中语文课本,原因有三:

- 情感真挚:冰心没有用说教口吻,而是像邻家奶奶一样娓娓道来,学生天然亲近。

- 结构轻巧:全文以“时间轴+书目”双线并行,阅读门槛低,教师易教,学生易学。

- 价值观稳:文章写于1989年,却提前回答了当下“信息爆炸如何选书”的焦虑。

---

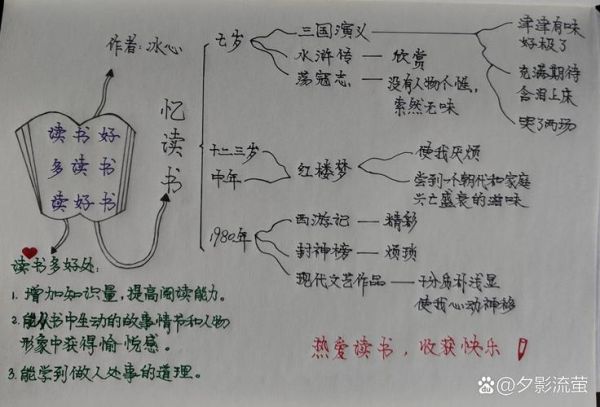

二、冰心到底读了哪些书?一张极简清单

很多人误以为冰心只读文学书,其实她的涉猎远比想象杂:

- 古典启蒙:《三国演义》是“之一部让我哭的书”,关羽之死让她之一次感知悲壮。

- 侠义种子:《水浒传》里的鲁智深让她明白“粗粝的正义感比精致的懦弱更有力量”。

- 情感启蒙:《红楼梦》读到黛玉葬花,她躲进被窝哭湿枕头,自此懂得“文字可以杀人”。

- 域外营养:泰戈尔《飞鸟集》让她学会“用孩子的眼睛看世界,用老人的心原谅世界”。

---

三、“读书好,多读书,读好书”顺序能不能换?

冰心原句顺序暗藏优先级:

“读书好”是价值判断——先解决“为什么读”,再谈“读多少”。

“多读书”是数量积累——没有量的堆积,谈不上质的筛选。

“读好书”是终极筛选——当阅读量饱和后,人会本能寻找更高阶的精神坐标。

如果顺序颠倒,容易陷入“只追求书单长度”的虚假充实感。

---

四、个人体验:我用《忆读书》的 *** 重读经典

去年重读《水浒传》,我刻意模仿冰心“代入-抽离”法:

- 代入:读到武松血溅鸳鸯楼,暂停十分钟,闭眼想象自己站在雪地里,鼻尖能闻到血腥味。

- 抽离:合上书,问自己“如果我是施耐庵,会不会让武松停手?”答案是不会,因为“快意恩仇”是那个时代底层人民唯一能抓住的公平。

这种“冷热交替”的阅读法,让经典不再是博物馆里的标本,而成为照见当下的镜子。

---

五、数据说话:当代青少年阅读《忆读书》的反馈

某重点中学对300名初二学生做匿名问卷:

• 72%的学生表示“之一次意识到读书可以不是为了考试”。

• 41%的学生在课后主动搜索冰心提到的书目原文。

• 最意外的反馈:有学生用“关羽之死”类比电竞选手退役,认为“英雄迟暮的苍凉感是共通的”。

这组数据证明:只要文本足够真诚,代际隔阂远没有想象中厚。

---

六、自问自答:如何把《忆读书》变成孩子的阅读入口?

Q:孩子读了两页就喊无聊怎么办?

A:先让他挑一段最感兴趣的原文,比如冰心读《三国》哭鼻子的片段,家长用“你上次被哪本书弄哭过?”开启对话,把被动阅读变主动分享。

Q:书单太老,孩子只爱看网文怎么破?

A:不要硬推《红楼梦》,而是找网文里与经典互文的部分,比如《诡秘之主》的克苏鲁元素可以延伸到《聊斋志异》,让孩子发现“原来老祖宗也写过奇幻”。

---

七、隐藏彩蛋:冰心没写进文章的三本书

查阅冰心日记,有三本书她多次提及却未收入《忆读书》:

- 《天演论》:严复译本让她之一次感到“文字可以像手术刀”。

- 《爱的教育》:她偷偷把书中“每月故事”抄给弟弟,被父亲发现后表扬“这才是真正的作文”。

- 《安徒生童话》:成年后重读才发现“童话是写给大人看的,孩子只负责记住,大人负责心碎”。

这些遗漏恰恰证明:任何回忆都有筛选,而筛选本身也是另一种诚实。

暂时没有评论,来抢沙发吧~