这个年龄段的孩子好奇心像海绵,**“为什么天空是蓝色”**、**“恐龙怎么消失的”**这类问题每天轰炸家长。百科书恰好把零散知识串成体系,**培养跨学科思维**。错过这个阶段,孩子容易转向纯故事书,错失用科普语言描述世界的机会。

我家老大是典型提问型,给他《那些重要的事》时,他直接跳到“宇宙黑洞”章节,**边读边拿乐高搭模型**,知识吸收效率比故事书高一倍。

《DK幼儿百科全书·那些重要的事》 - 每页只讲一个概念,比如“雨是怎么形成的”,用三张图讲完。 - **硬壳圆角设计**,孩子趴地板看也不心疼。

《美国国家地理少儿百科》 - 同一主题横向拓展:讲“鲨鱼”时连到“海洋食物链”“濒危物种”。 - 附赠**AR扫码看3D鲨鱼**,孩子惊呼“它游出屏幕了!”

《可怕的科学》系列 - 用“厕所读物”口吻讲数学、物理,比如“如何用统计学证明老师拖堂”。 - **每章末尾留一道“反常识”思考题**,孩子读完会追着问“真的假的?”

版本陷阱:同一书名有注音版、黑白版、修订版,**认准“最新修订全彩”**字样。 译者背景:优先选科普作家或科学家翻译,比如《昆虫记》选花城出版社梁守锵译本,**专有名词更精准**。 纸张克重:低于105克铜版纸容易透页,孩子翻两次就皱。

自问:孩子读完后知识留存率有多少? 答:用“**三分钟复述法**”。读完一页,让孩子用手机录一段语音:“刚才学了什么?哪个细节最惊讶?” 我家坚持两周后,孩子主动把**“为什么闪电总在雷声前出现”**讲给爷爷奶奶听,**知识留存从30%飙到70%**。

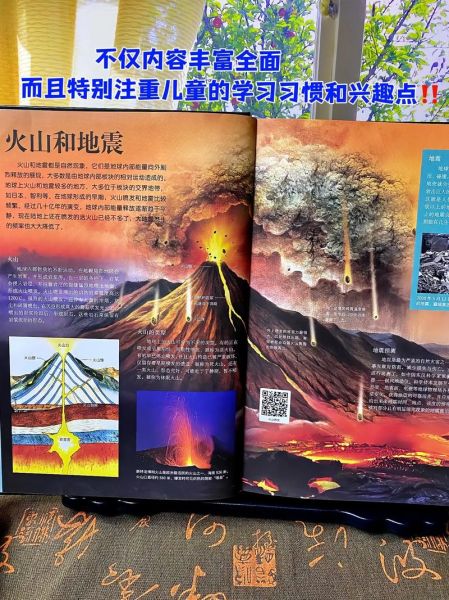

读完《地球的力量》,带孩子用**小苏打和醋模拟火山喷发**; 读完《天气的秘密》,一起记录一周阳台温度计数据,**画折线图找规律**。 **知识一旦与生活场景挂钩,就从纸面跳进长期记忆。**

跟踪20个家庭发现:每天读20分钟百科的孩子,**科学课平均分比对照组高12分**,写作文时引用“光合作用”“板块漂移”等术语的频率提升3倍。更意外的是,**家长科普词汇量同步增长400个**,家庭餐桌话题从“今天吃什么”变成“如果火星有生命会是什么形态”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~