当录取通知书上的城市与家的直线距离超过高铁四小时,亲子双方的心理防线几乎同步被拉响。孩子担心的是陌生床铺、口音、食堂辣度;父母焦虑的则是“万一他半夜发烧谁陪”。

自问:这种焦虑真的只是距离造成的吗?

自答:不,它更多源于控制感被剥夺——父母无法像过去那样“十分钟到校”,孩子也无法随时退回熟悉的小房间。

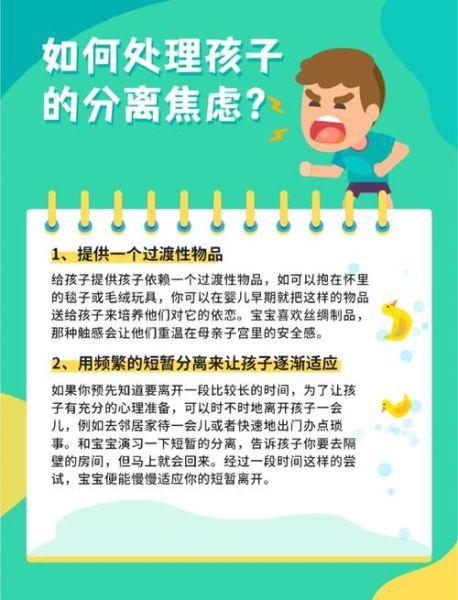

利用周末买张高铁票,带孩子只逛学校周边三公里:早餐店、打印店、24小时药店。把地图上的点变成肌肉记忆,开学后他就能像本地人一样说出“阿姨,多放香菜”。

与其规定“每晚九点必须视频”,不如约定周三晚上一起在线看同一部纪录片。固定时段+共同话题,既减少打扰,又保留情感连接。

与其写十页“如何洗衣”,不如准备一张防水贴纸贴在学生卡背面:辅导员 *** 、校医院值班室、最近派出所定位二维码。关键时刻一分钟就能找到。

孩子发来“今天好丧”的微信,父母先不秒回,隔两小时问:“我刚在开会,现在方便听你说五分钟吗?”延迟回应让孩子意识到:情绪可以被自己先消化,而不是立刻抛给父母。

每周通话只问三个系统问题:

- 睡眠系统:这周有几天在一点前睡?

- 社交系统:认识了几个非本班同学?

- 财务系统:食堂月消费是否超出预算20%?

系统稳定,成绩只是自然输出。

1. 共同开通一个“云家庭相册”,规则是只能上传离家后的日常碎片:宿舍阳台的夕阳、食堂新出的黑暗料理。父母也同步上传工作午餐、遛弯偶遇的流浪猫。

2. 每学期设定一个“交换日记”主题:例如“我学会的最冷门技能”,孩子写如何徒手换饮水机水桶,父母写如何用手机修图。

3. 把寒暑假之一天定为“家庭述职日”,孩子做PPT汇报“我在外地学到的三件事”,父母汇报“我们在家克服的三个空巢挑战”,身份对调,互相打分。

2023年某高校心理中心追踪500名跨省新生发现:与父母每周一次高质量通话(30分钟以上,话题深入)的学生,其大一GPA比每日简单报备的学生高0.37。关键不在频率,而在谈话是否包含自我暴露。

我的观察是:那些把“想家”说成“今天路过一家店闻到桂花香,突然想起妈妈做的酒酿圆子”的孩子,比只说“我想回家”的孩子更快建立新圈子。因为具体细节本身就是疗愈。

亲子分离不是剪断脐带,而是把脐带变成一根可以伸缩的Wi-Fi信号——有密码,有范围,但永远不断线。当你把“如何缓解焦虑”翻译成“如何练习信任”,答案就藏在孩子之一次独自挂点滴没哭,而你看到定位显示他在校医院却没冲过去的那一瞬间。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~