写给未来的自己,也写给之一次翻开《红楼梦》的陌生人。前者需要留下“重读线索”,后者需要“不剧透的导读”。因此,一篇合格的读书笔记必须同时满足:可检索、可回味、可扩展。

与其从之一回流水账式写起,不如挑冲突最密集的十回:宝玉挨打、元妃省亲、抄检大观园、黛玉焚稿……每回锁定一个核心矛盾,笔记标题直接写成“宝玉挨打:父权与童心的之一次正面冲撞”。这样日后检索,一眼就能定位。

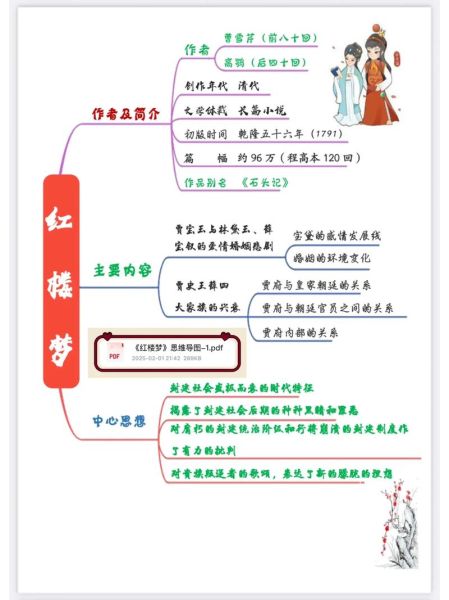

传统人物表只列亲属关系,容易把人写“死”。我习惯用时间轴+情感值双坐标:

例如宝黛线:第八回共读《西厢》+8,第二十三回黛玉半含酸-3,第三十二回诉肺腑+9。折线图一画,情感起伏比文字更直观。

答案是分层+聚类。

工具推荐:Obsidian的Graph view或XMind的“鱼骨图”模板,半小时就能出一张可缩放的交互图。

我在每段原文摘抄后,加一行“如果拍成剧,这里该配什么BGM?”的脑洞。例如黛玉葬花,我写“《葬花吟》用古筝solo+远处若隐若现的昆曲水磨腔”。下次重读,声音记忆会瞬间唤醒场景。

把B站87版《红楼梦》弹幕爬下来,做词频分析,发现“心疼黛玉”出现峰值并非在焚稿,而是第二十六回“潇湘馆春困发幽情”。可见大众情绪与文本 *** 并不完全重叠,这也提醒写笔记时:别只盯着作者埋的雷,也要记录读者情绪的意外爆点。

读到第六十二回“憨湘云醉眠芍药裀”,我同时翻开《东京梦华录》里关于北宋酒令的记载,发现湘云行的“射覆”与孟元老描述的“藏阄”几乎同源。于是笔记里加一条:湘云的豪爽不仅是性格,更是作者借古礼写今人的叙事策略。这种跨文本旁证,能让笔记厚度瞬间翻倍。

把晴雯被逐前后的所有对话按说话人排序,会发现袭人出现的频率骤增。再对比袭人此前对王夫人进言的段落,一条“温柔刀”的暗线浮出水面。下次重读,我会专门做“袭人语言中的权力渗透”专题,这篇笔记的结尾,就留给这个未完成的问号。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~