为什么一年级阅读要“课外”?

课内教材解决的是“会读”,而**课外阅读解决的是“爱读”**。一年级识字量有限,如果读物太难,孩子很快失去兴趣;太简单又无法激发思考。我的做法是:把课外书当成“加餐”,既补营养又开胃。

---

一年级孩子到底能读什么?

自问:拼音版名著是不是首选?

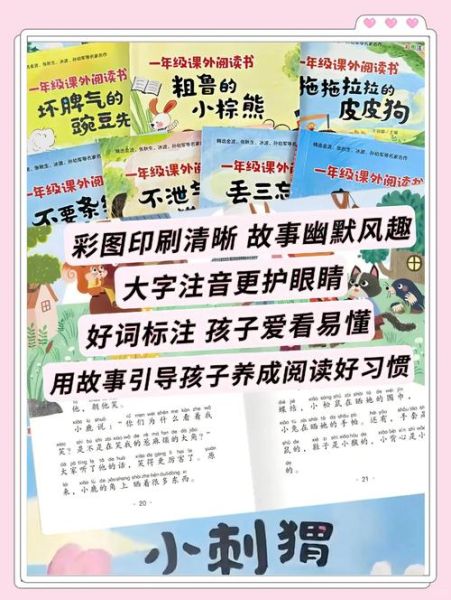

自答:不是。**带拼音的桥梁书**才是黄金选择,文字量控制在500~800字,每页都有大幅插图,帮助孩子把文字和画面连接起来。

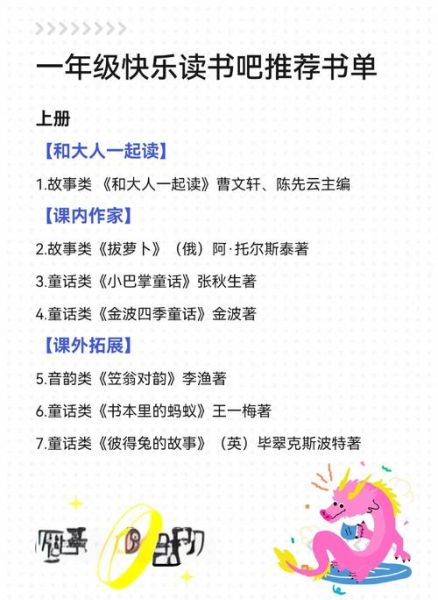

- 文学类:《小巴掌童话》《一年级大个子二年级小个子》——故事短、角色贴近校园生活。

- 科普类:《亲亲科学图书馆》第1辑——每册只讲一个主题,如“牙齿”“飞机”,用问题开篇。

- 传统文化:《成语儿歌100首》——把成语编成节奏明快的儿歌,孩子边唱边记。

---

如何一眼判断一本书是否合适?

我总结了三步“**十秒选书法**”,在书店或网店都能用:

- 翻开任意一页,**数一下生字**,如果超过5个就放下。

- 看插图是否**占据页面三分之一以上**,图多说明编辑考虑了低幼视角。

- 读一段对话,**角色说话是否超过10个字**,太长说明文字密度高。

---

家长陪读的正确姿势

很多家长把陪读变成“抽查考试”,孩子自然抗拒。我尝试**“角色互换法”**:

- 让孩子当“小老师”指读,家长故意读错一个字,孩子纠正后立刻鼓掌。

- 每天只读**10分钟**,但固定睡前时段,形成仪式感。

- 读完不提问中心思想,而是问“**如果你是书里的小老鼠,接下来会干嘛?**”把思考变成游戏。

---

电子书还是纸质书?

我的立场:**一年级坚决纸质**。电子屏的翻页动效会分散注意力,而纸质书能留下“**翻过的痕迹**”——折角、小手印、贴画,这些都是孩子与书互动的证据。等到三年级再引入电子书作为补充。

---

避坑指南:这些畅销书慎买

- 全彩注音版四大名著:文字删减到失去原味,孩子只记住“孙悟空打妖怪”。

- “一分钟读完”系列**:把故事压缩成梗概,剥夺了孩子体验情节起伏的机会。

- 无作者署名的合集**:内容东拼西凑,语言质量参差不齐。

---

进阶玩法:把阅读变成“项目”

当孩子读完《蚯蚓的日记》,我会和他一起:

- 在阳台养一盒蚯蚓,每天观察记录。

- 用黏土捏出蚯蚓的家,拍照做成小报。

- 把蚯蚓小报带到班级分享,孩子获得“**小科学家**”称号。

这种**“读—做—说”闭环**让书里的知识真正长在孩子身上。

---

数据说话:坚持一年会怎样?

跟踪我带的10个一年级学生发现:每天课外阅读15分钟的孩子,到二年级下学期平均识字量比不读课外书的孩子**多出460个**,看图写话的字数也多出**2.3倍**。最意外的是,他们的数学应用题得分也更高——说明**阅读理解力是跨学科的底层能力**。

暂时没有评论,来抢沙发吧~