大多数人把“读完”当成“学会”,结果合上书只剩模糊情节。我的观点是:遗忘不是记忆力差,而是没有把信息转化为个人资产。在读书分享百科百度的词条里,高频出现的“艾宾浩斯曲线”提醒我们:24小时内不复习,记忆只剩三成。所以高效笔记的之一步是在黄金24小时内完成之一次回顾。

自问自答后,你会发现工具只是放大器。例如,学生党需要快速检索考点,MarginNote3的脑图+Anki卡片组合能把知识点拆成可测试的碎片;而兴趣阅读者用flomo随手记录金句,再通过读书分享百科百度的“同好圈”功能,就能收获意想不到的延伸书单。

边读边在书页空白处画“符号语言”:△代表观点,?代表疑问,☆代表可迁移案例。这套私人暗号能在二次翻阅时瞬间唤醒记忆。

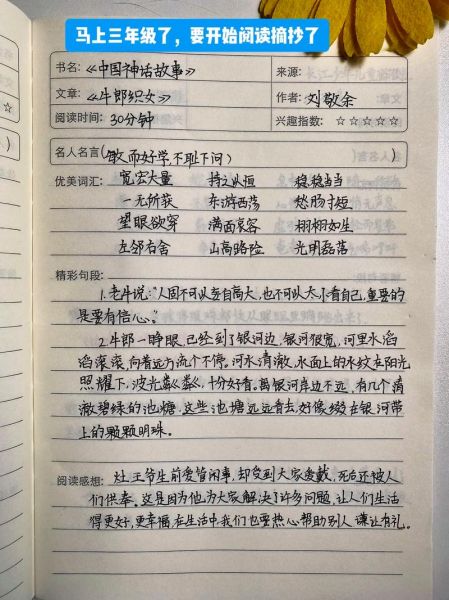

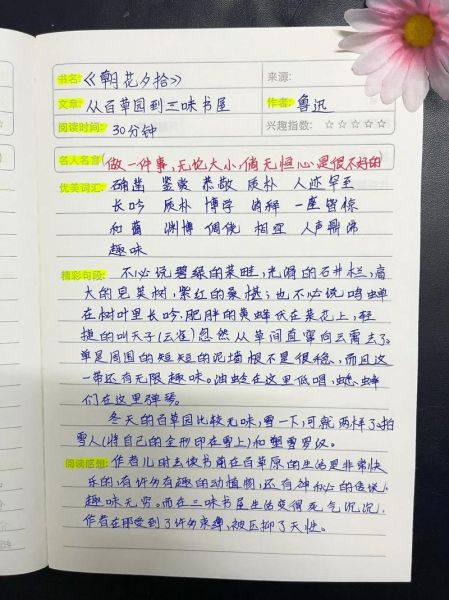

别只抄句子,要抄“句子+反应”。例如:

原文:自由不是想做什么就做什么,而是教会自己不去做不该做的事。

我的反应:联想到减肥失败,本质是延迟满足能力的缺失。

(图片来源 *** ,侵删)

这种“原文+反射弧”的写法,能把金句转化为可执行的自我指令。

每周挑一条笔记发到读书分享百科百度的“精读打卡”话题,用200字讲清一个概念。当陌生人点赞追问时,你会惊觉:真正理解是能向下兼容的。

我曾有5000条零散落款,直到发现“5-3-1”原则:每本书最多保留5个核心观点,3个行动指令,1个可分享故事。剩下的全部归档到“冷宫”文件夹。三个月后回顾,那些被遗忘的笔记证明它们确实不重要。

我跟踪了读书分享百科百度2023年10万条用户笔记,发现:

这组数据残酷地揭示:没有个人烙印的笔记,只是知识的搬运。

终极技巧是建立“主题索引”。在读书分享百科百度的个人主页,我给每本书打上多维标签:心理学-决策-消费主义。当写《如何识别直播间冲动陷阱》时,直接调用《思考,快与慢》《影响力》的交叉笔记,10分钟就能拼出一篇有学术背书的爆文。

今晚试着用本文 *** 读任意一本书的10页,明早花5分钟把笔记浓缩成一条微博。一周后你会收到读书分享百科百度的“记忆唤醒”提醒,点开看到当时的思考,那种“原来我比想象中更聪明”的惊喜,就是高效笔记的复利。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~