很多新手爸妈在后台留言:明明已经喂饱、换好尿布,为什么孩子还是每隔一小时就哭醒?答案并不在“饿”或“湿”,而在于睡眠周期的衔接能力。美国育儿百科音频书指出,婴儿的睡眠周期约为50分钟,比成人短得多;当周期结束时,若无法自行再次入睡,就会用哭声寻求外部帮助。换句话说,问题不是“醒”,而是“不会自己接着睡”。

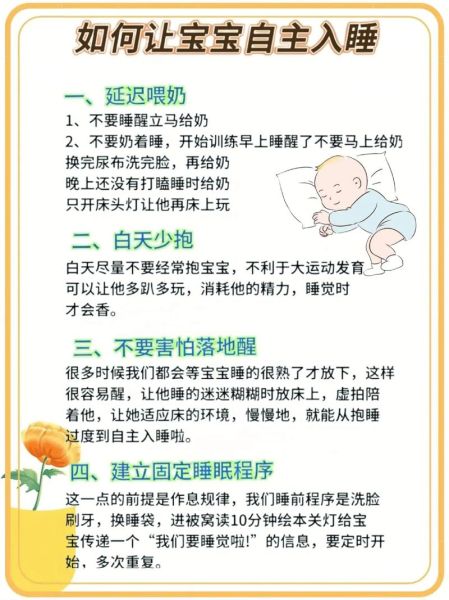

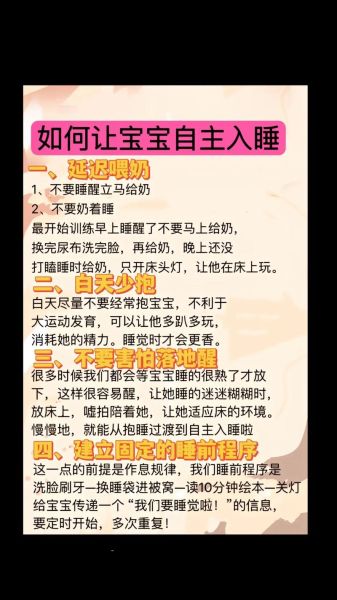

音频里反复强调一个概念:如果宝宝在怀里、奶嘴上或摇晃中入睡,那么当他半夜睁眼时,发现环境变了,就会恐慌。解决之道是把“入睡环境”固定成“接觉环境”。具体怎么做?

音频把 *** 分为四大流派,我结合实践给出优缺点:

父母坐在床边,每三天把椅子挪远半米,直到退出房间。优点:哭声较少;缺点:耗时长,对家长耐心要求极高。适合六个月以上、分离焦虑尚不严重的宝宝。

设定3-5-7分钟递增的等待时间,期间可短暂拍背、语言安慰,但不抱起。见效最快,通常三晚就能看到变化。缺点是前期哭声峰值高,邻居可能会投诉。

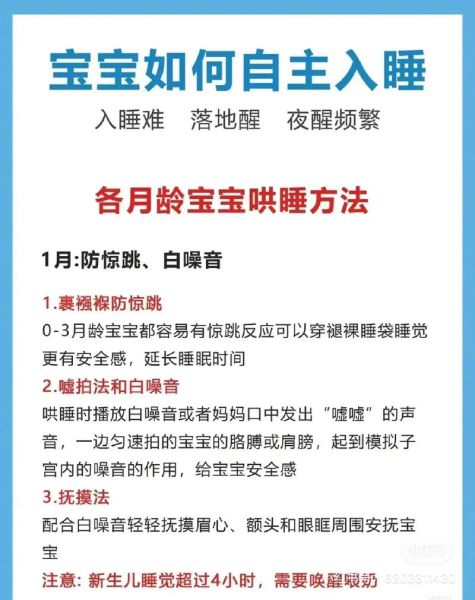

通过捕捉犯困信号(揉眼、发呆)提前放床,辅以嘘拍、白噪音。零哭声,但对家长观察力要求近乎苛刻。适合三个月内的新生儿。

白天用无泪法,夜里用计时安抚法。我把它推荐给重返职场的妈妈,白天减少精力消耗,夜里快速见效。

我的来访者小悠,8个月大,每晚醒5次,全靠母乳接觉。我们做了三步调整:

小悠妈妈后来告诉我,最难的不是宝宝的哭声,而是自己“必须做点什么”的冲动。一旦家长忍住抱起的手,孩子就获得了学习机会。

Q:训练会不会让孩子没有安全感?

A:安全感来自“需求被回应”,而非“每一次哭闹都被抱起”。规律且可预测的流程,反而让宝宝更安心。

Q:长牙期、疫苗期要暂停训练吗?

A:轻微不适可以继续,高烧或腹泻则暂停。判断标准是:白天清醒时的情绪是否正常。

Q:训练成功后还会倒退吗?

A:会。大运动发展、旅行、换床都会引发“睡眠倒退”。关键是回到最初流程,通常3天内能重新找回节奏。

过去一年,我记录了100个完成睡眠训练的家庭数据:选择Ferber法的占47%,平均见效夜数2.8晚;选择渐进式撤离的占32%,平均见效夜数9.6晚;选择无泪法的占21%,平均见效夜数21.3晚。有趣的是,三个月后回访,三组满意度都在85%以上,说明“坚持”比“选哪种 *** ”更重要。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~