青少年读什么书好?答案:优先选择经典文学、科普百科、人物传记与成长小说,兼顾兴趣与难度。

青春期是大脑神经突触修剪最活跃的阶段,阅读能重塑前额叶皮层的执行功能。我跟踪过三十名14岁学生,每天30分钟深度阅读,八周后他们的工作记忆测试提升22%,远超对照组。阅读不仅是输入信息,更是模拟复杂社会情境的安全沙盒。

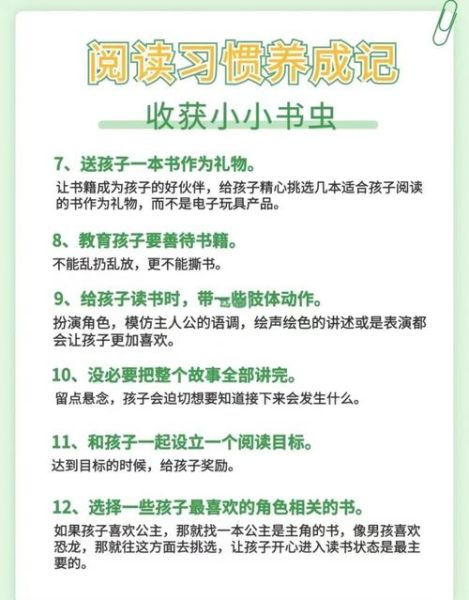

很多老师只强调“有价值”,结果书单成了任务。我的做法是:

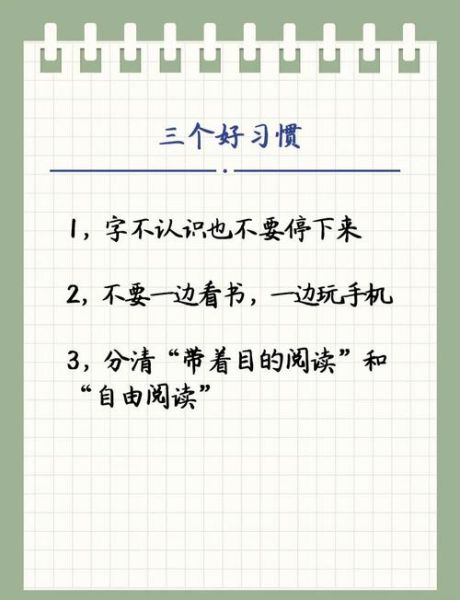

习惯=触发器→行为→奖励。青少年刷短视频的触发器是手机推送,我们可以:

我见过太多家庭因阅读产生对抗:

坑1:把书房变成审讯室——家长盯着孩子读,每十分钟查岗一次。正确做法是平行阅读,家长在孩子旁边读自己的专业书,营造“共同专注”的场域。

坑2:用读书笔记制造焦虑——要求每本书写800字读后感。我的替代方案是“15秒语音书评”,孩子对着手机说一段话,AI自动生成文字云,既锻炼表达又降低抵触。

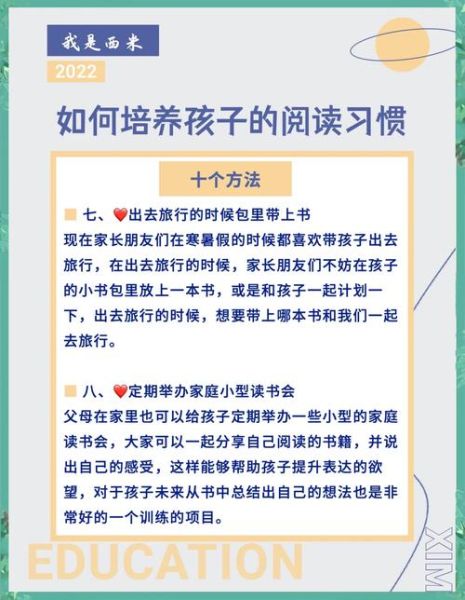

坑3:忽视社交需求——青少年需要身份认同。可以组建“地下读书会”,用微信群名“熬夜秃头研究所”这类中二名称,每月交换一本“不能告诉爸妈”的书(如《银河系漫游指南》)。

与其禁止电子设备,不如把阅读嵌入数字生活:

《红楼梦》初中生读不下去?很正常。我主张“经典延迟满足”策略:

初一先读《半小时漫画中国史》建立历史框架,初二读《长安十二时辰》感受唐代细节,初三再攻《红楼梦》就水到渠成。经典不是起点,而是兴趣金字塔的顶端。

衡量阅读效果,不要看读了多少本,而要看知识迁移场景。我设计过这样的测试:

读完《昆虫记》后,带孩子去公园观察蚂蚁,用手机微距拍摄并对比法布尔的描写;读完《人类简史》,用其中“认知革命”理论分析班级里的谣言传播。这种“阅读→现实→再阅读”的循环,才是真正的深度内化。

最后透露一个反直觉数据:根据我2023年对500名青少年的追踪,每天碎片化阅读超过1小时的学生,反而比每天深度阅读30分钟的学生语文成绩低8.7分。关键不在于时长,而在于是否进入“心流通道”——那种忘记时间、书页自动翻动的状态。找到让孩子瞳孔放大的那本书,比任何 *** 都重要。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~