适读年龄与认知匹配:先问“孩子准备好了吗?”

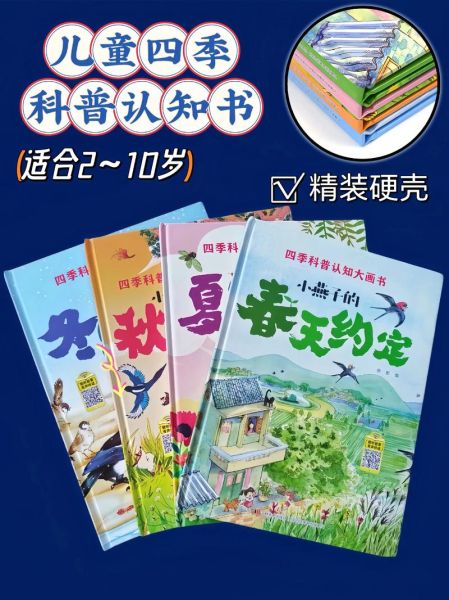

四季百科全书适合孩子读吗?

**答案:6岁以上即可尝试,但需分阶段。**

- 6-8岁:以图为主,家长陪读,重点在“看颜色、认形状、找动物”。

- 9-12岁:过渡到文字,鼓励孩子自己提问,家长只做“资料员”。

- 13岁以上:可独立阅读,把书当“跳板”,去查更专业的文献。

自问自答:如果孩子连“光合作用”四个字都嫌长,就先别急着讲叶绿体结构,先让他发现“叶子会变魔术”即可。

最有效的三步阅读法:让知识“长”在孩子身上

怎么读最有效?

**答案:先拆书、再串书、最后用书。**

之一步:拆书——把厚书变薄

- **目录扫描**:用荧光笔标出孩子最感兴趣的章节,比如“为什么秋天叶子会变红”。

- **便签提问**:每翻两页贴一张便签,写下“我想知道……”,例如“松鼠真的冬眠吗?”

- **时间切片**:每天只读15分钟,避免信息过载。

第二步:串书——把薄书变网

- **生活连线**:读到“霜的形成”,立刻带孩子早起看车窗上的冰花。

- **跨学科钩子**:把“候鸟迁徙”与数学结合,算一算从北京到鄱阳湖的直线距离。

- **家庭小讲堂**:让孩子当小老师,给全家讲“为什么冬天星星更亮”,家长故意问“蠢问题”逼他深挖。

第三步:用书——把网变工具

- **季节任务单**:

- 春:记录小区之一朵玉兰开花日期,连续3年做对比。

- 夏:自制雨量筒,验证书里“对流雨”的描述。

- 秋:捡10种不同形状落叶,用书中检索表分类。

- 冬:拍同一片星空,对比书中星图找星座位移。

- **错题博物馆**:把读错的、记混的知识点写成“笑话卡片”,例如“我把‘苔藓’记成‘台藓’,结果以为台湾盛产青苔”。

家长角色:不做“讲解员”,做“提问机”

- **黄金三问**:

1. “你觉得作者为什么要放这张照片?”

2. “如果让你拍,你会选哪个角度?”

3. “这一页如果删掉一句话,你删哪句?”

- **沉默权**:当孩子卡壳时,忍住3秒不提示,让他自己翻前页找线索。

- **反向求助**:假装不懂“为什么雪是六角形”,让孩子去书里找图示,再画给你看。

常见误区:别让百科全书变成“正确答案”

- **误区一:一页不落才算读完**

实际:跳过“蕨类植物孢子囊”不影响理解“四季更替”。

- **误区二:背下定义就是掌握**

实际:能用自己的话讲“物候”比默写概念更重要。

- **误区三:只读不玩**

实际:把“风的等级”做成纸风车,吹一吹才知道“蒲福风级”不是死记硬背。

个人私货:我为什么把书放在阳台

我把四季百科全书放在阳台花架上,而非书房。理由很“鸡贼”:

- **场景触发**:孩子浇花时顺手翻开“牵牛花为什么早晨开花”,比坐在书桌前更易产生问题。

- **自然对照**:书里说“蝉脱壳需要2小时”,正巧窗外杨树上挂着一只正在脱壳的蝉,计时器立刻派上用场。

- **降低仪式感**:书一旦“神圣化”,孩子反而不敢翻;让它沾点土、卷点边,反而成了“我的探险笔记”。

数据彩蛋:坚持一年后的小变化

- 孩子主动提问次数:从每月3次到每周5次。

- 家庭散步时长:从20分钟延长到45分钟,因为要“验证”书里说的“黄昏光线折射角”。

- 最意外的收获:他开始用“物候记录”做手账,连外婆的血压变化都画进了“家庭季节日历”。

暂时没有评论,来抢沙发吧~